対象:生後9ヶ月~1歳半ごろまで(親子同室)

赤ちゃんがハイハイやズリバイを始め、「自分で動けるようになる」この時期。

見たものに興味を持ち、「触ってみたい!」「やってみたい!」という気持ちがどんどん育っていきます。

大人から見ると危険な行動も、実は子ども自身の「学びたい」「成長したい」という【自己教育力)が働いている証です。

大人にできることは、その力が安心して発揮できるように環境を整えること。

子どもの活動の目的は「自分の意思で様々な動きができるようになること」です。

🧠感覚を育てる経験

0~6歳の時期は、五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚)がぐんぐん発達します。

クラスでは、感覚器官を通してさまざまな体験ができるよう工夫しています。

お教室での経験をご家庭でも繰り返すことで、

「できた!」「わかった!」という喜びがどんどん広がっていきます。

💓心の成長も大切に

言葉の理解がまだ難しい0〜1歳の時期でも、

「やっていいこと」「いけないこと」の枠組みを少しずつ感じ取っています。

この時期に大切なのは、「できないことはできない」と子どもが受け止める経験(断念の経験)です。それがやがて「我慢する力」「自分をコントロールする力」へとつながります。

✋手を使うことで脳が育つ

モンテッソーリ教具や日常の活動を通して手をたくさん使うことで、

脳の発達が促され、理解力・思考力・記憶力・行動力が伸びていきます。

また、自分の手でできることが増えると、

「自分にもできる!」という【自信(自己効力感)】が育ちます。

🍀まとめ

モンテッソーリ・ベビークラスでは、

「自分で動き、感じ、考える」体験を通して、

赤ちゃんの身体と心の両面の成長をサポートします。

親子で一緒に、成長のよろこびを感じていきましょう。

対象:1歳半~3歳頃(親子同室)

主に運動の敏感期、感覚の敏感期、言語の敏感期の環境がベースになっています

■ この時期の子どもの特徴

1歳半を過ぎると歩行が安定し、「大人のまねをしたい!」という気持ちが強くなります。

お母さんが机を拭けば自分も拭きたい、掃除機をかければやってみたい──そんな“なんでもやってみたい”時期です。

これは、体や手を使って「自分でできるようになりたい!」という成長のあらわれです。

■ モンテッソーリ教育の考え方

モンテッソーリ教育では、大人が教え込むのではなく、“子どもが自分の力で成長できるようにサポートする”ことを大切にしています。

そのために、子どもが安心して活動できる環境を整え、【自由に練習できる時間と空間】を保障します。

大人はつい手を出したくなりますが、過干渉や過保護は控え、子どもが自分のペースで挑戦できるよう見守りましょう。何度も練習する中で、子どもは自信をつけ、自立へと向かっていきます。

■ 教具と環境づくり

教室では、日常生活の練習につながる用具や感覚器官を満たす感覚教具を用意しています。

子どもは「敏感期」と呼ばれる、特定のことに強く興味を示す時期(運動・感覚・言語・数の敏感期)にあります。子どもから自然に表れる敏感期を満たすことで、学びが深まります。

■ 2歳ごろの「知性の芽生え」

2歳代になると、子どもは“同じものを見つけて喜ぶ”姿が見られるようになります。

これは【物を比べ、考える力(知性)】が育ち始めている証拠です。

「同じ」「違う」「並べる」「分ける」といった活動を通して、【考える力・物事を整理する力】が育っていきます。

💡まとめ

この時期の子どもにとって大切なのは、

- 自分の力でやってみる経験

- 興味に合わせた環境づくり

- 大人が見守りながら自由を保障すること

それが、子どもの自立と知性の芽生えにつながります。

対象:3歳~年長 親子同室もしくは親子分離

※分離クラスでは活動中のお子様の様子を動画配信で視聴することが可能です

一人で様々なことができるようになった子ども達の興味関心は、感覚教育・言語教育・算数教育・文化教育へと進んでいきます。手をたくさん使ってきた子ども達は、思い通りに動く手を使いやってみたいことが溢れています。

■日常生活の練習

モンテッソーリ教育では、「日常生活の練習」は“運動の教育”と考えられています。

ここでいう「運動」とは、単に体を動かすことではなく、子どもが環境に適応しようとするための大切な動きのことを指します。

子どもは手や体を使ってまわりの世界にかかわりながら、少しずつ自分の力でできることを増やしていきます。

こうした運動を通して、心の発達や考える力も育まれていくのです。

逆に、動く機会を奪われてしまうと、子どもの知的発達や自立心の育ちも妨げられてしまいます。

そのためモンテッソーリ教育では、「自分でやってみたい」という子どもの気持ちを大切にし、

水を注ぐ、洋服をたたむ、靴をそろえるなど、日常の中での一つひとつの動きを丁寧に経験できるようにしています。

こうした積み重ねが、子どもを心身ともに豊かに育て、自立への確かな一歩となるのです。

■【感覚教育】

感覚教育の目的は、次の3つです。

① 感覚器官を洗練させること

② 感覚的な体験を整理すること

③ 物事を考える力を育てること

この教育の背景には、「感覚の敏感期」と「知性の芽生え」があります。

2歳半頃までに、子どもたちは日々の生活の中で多くの感覚的な印象を無意識のうちにため込んでいます。感覚教具を使うことで、そうした印象を整理し、感覚をより洗練させていきます。さらに、「比較する」「分類する」「順序をつける」といった活動を通して、思考力や記憶力の基礎を育むことができます。

大人の世界は抽象的な概念にあふれていますが、子どもにとって大切なのは“実際に感じること”です。たとえば、「大きい」「小さい」「長い」「多い」とはどういうことか――それを自分の手で触れ、感じ取ることが、やがて抽象的な理解へとつながっていきます。

また、感覚教具は組み合わせて使うこともでき、子どもたちは自分で考え、工夫しながら活動を広げていきます。感覚教育は、子どもが主体的に学び、考える力を育てる大切な土台となるのです。

■【言語教育】

モンテッソーリ教育では、「言語の敏感期」と呼ばれる大切な時期があります。

この時期は 「話しことばの敏感期」 と 「書きことばの敏感期」 の2つに分かれ、3歳頃からは特に「書きことば」への関心が高まります。

子どもたちが自然に文字や言葉に親しめるような環境を整えています。

◆ 書きことばの敏感期とは

この時期の子どもたちは、文字に強い興味を持ちはじめます。書くことと、読むことの2つに分けられます。「読めた!」「書けた!」という小さな発見を重ねながら、理解できる文字・表現できる文字が少しずつ増えていきます。

◆ 書く活動

文字を書くには、鉛筆を持つ前に大切な準備があります。

手や指、手首の動きが十分に育っていること、

そして自分の意思で手を思うように動かせることが基本になります。これらは今までの活動が土台となって獲得することができます。

これらが整うことで、見た文字をまねて書くことができるようになります。

◆ 読む活動

読むことは、一文字一文字の「拾い読み」から始まります。

知っている文字を見つけて読んでみたり、声に出して確かめたりしながら、

やがて「読んだ文字の意味を理解して」初めて読めたということになります。

その瞬間、子どもの中で言葉の世界が一気に広がるのです。

◆ 文法を知る

モンテッソーリ教育では、文法を「シンボルマーク」を使って学びます。

これは一般的な文法教育とは少し異なり、マークを使い言葉の仕組みを体感していきますす。

活動を通して、子どもたちはことばの豊かさや働きに気づき、

自然と正しい話し方や表現を身につけていきます。

言葉を学ぶよろこびを

子どもたちが自分の力で「読めた」「書けた」と感じる瞬間は、

まさに世界が広がる第一歩です。

モンテッソーリ教育では、その喜びを大切に、一人ひとりの成長に寄り添います。

■算数教育

「幼児に算数なんて早いのでは?」と思われる方も多いかもしれません。

モンテッソーリ教育の算数教育は、一般的な“計算を教えるためのもの”ではありません。

幼児期の子どもには「数」に興味を持ち始める【敏感期】が必ずあります。

その時期に合わせて、具体的な“量”を体験しながら数の世界にふれていくことを大切にしているのです。

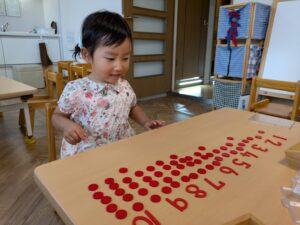

たとえば、算数棒や色ビーズ、数字カードなどを使って、目で見て・手で触れながら「量」「数詞」「数字」の関係を学びます。

モンテッソーリ教育ではこれを【三者関係の一致】と呼び、

「量」「数詞(いち、に、さん)」「数字(1,2,3)」が一致したときに、はじめて“本当に数がわかった”と考えます。

子どもたちは「日常生活の練習」で思い通りに動く体を身につけ、

「感覚教育」では体を動かしながら学ぶことで、「量を感じ、比較、分類する事を通して物を考える方法の獲得をしています。その力があるからこそ、幼児期からでも無理なく、算数の世界へと入っていけるのです。

■【文化教育】

文化教育の対象は、「ことば」と「数」以外のすべての興味や関心が広がる分野です。

自然、動物、地理、歴史、音楽、アートなど、子どもたちの「知りたい!」という気持ちが出発点になります。

モンテッソーリ教育の中で、文化教育は「平和教育」と深く結びついています。

マリア・モンテッソーリは、「平和は政治や、イデオロギーではなく、教育によってのみ達成することができる。」と述べました。

そして「永遠に続く平和の構築が教育の仕事である。」と考え、【宇宙的教育(Cosmic Education)】という理念を生み出しました。

この考え方の根底には、「すべてのものはつながり合って生きている」という視点があります。

人はそれぞれ自立して生きていますが、同時に社会の中で互いに支え合いながら生きています。

だからこそ、違いを認め合い、多角的に物事を捉える力が大切になります。

文化教育では、さまざまな活動を通して子どもたちの視野を広げ、自分と他者の違いを尊重しながら共に生きる姿勢を育みます。

多様性を受け入れ、相互に理解し合うこと――それこそが、モンテッソーリが目指した「平和教育」の原点なのです。